йЈҹе“Ғе®үе…ЁжҳҜжҲ‘们ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёӯжңҖйңҖиҰҒе…іжіЁзҡ„иҜқйўҳд№ӢдёҖгҖӮиҜҙеҲ°йЈҹзү©дёӯжҜ’пјҢеҫҲеӨҡдәәеҸҜиғҪжғіеҲ°зҡ„жҳҜз»ҶиҸҢж„ҹжҹ“пјҢеҚҙдёҚдәҶи§Је…¶дёӯдёҖз§ҚвҖңйҡҗеҪўжқҖжүӢвҖқвҖ”вҖ”дә§ж°”иҚҡиҶңжўӯиҸҢгҖӮд»ҠеӨ©пјҢжҲ‘们е°ұжқҘиҒҠиҒҠиҝҷдёӘз»ҶиҸҢзҡ„зү№жҖ§гҖҒеҚұе®ід»ҘеҸҠеҰӮдҪ•йў„йҳІе®ғеј•еҸ‘зҡ„йЈҹзү©дёӯжҜ’гҖӮ

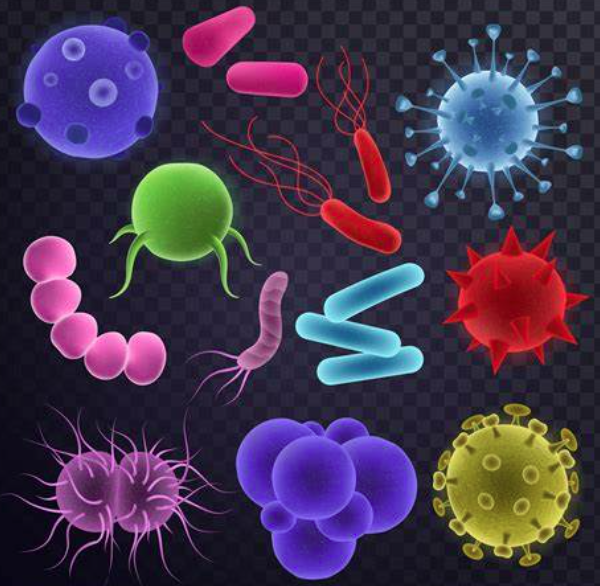

д»Җд№ҲжҳҜдә§ж°”иҚҡиҶңжўӯиҸҢпјҹ

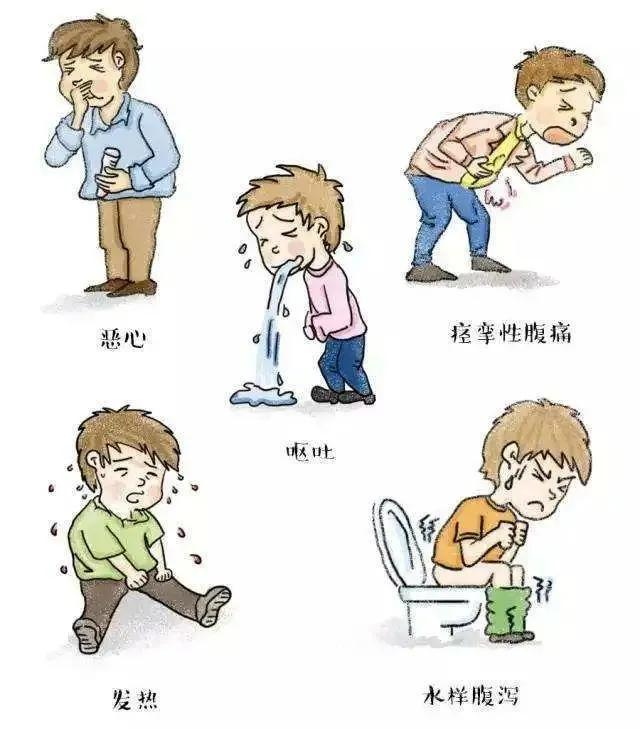

еҚұе®іжҖ§

й«ҳеҚұйЈҹе“Ғе’ҢеҚұйҷ©еӣ зҙ

еҰӮдҪ•йў„йҳІж„ҹжҹ“пјҹ

жіЁпјҡй…ҚеӣҫжқҘжәҗдәҺзҪ‘з»ң

жқҘжәҗпјҡй„Ӯе·һз–ҫжҺ§гҖҒеӣҪ家йЈҹе“Ғе®үе…ЁйЈҺйҷ©иҜ„дј°дёӯеҝғпјҲжң¬ж–Үд»…з”ЁдҪңе…¬зӣҠ科жҷ®е®Јдј пјҢеҰӮжңүдҫөжқғиҜ·иҒ”зі»еҲ йҷӨпјҒпјү