вҖңи„ұиҙ«ж”»еқҡе…ҲиҝӣдёӘдәәзҡ„иҚЈиӘүдёҚд»…жҳҜдҪҝе‘ҪгҖҒиҙЈд»»дёҺжӢ…еҪ“пјҢжӣҙжҳҜйҮҚжүҳдёҺжңҹжңӣгҖӮвҖқ3жңҲ3ж—ҘпјҢеңЁеёӮжү¶иҙ«еҠһпјҢи®°иҖ…и§ҒеҲ°д»Һе…ЁеӣҪи„ұиҙ«ж”»еқҡжҖ»з»“иЎЁеҪ°еӨ§дјҡиҪҪиӘүеҪ’жқҘзҡ„иөөдјҰжіүж—¶пјҢд»–жӯЈе’Ңж•°еҚҒеҗҚжү¶иҙ«е№ІйғЁеҲҶдә«иҮӘе·ұйўҶеҘ–ж—¶зҡ„ж„ҹеҸ—гҖӮд»–иҜҙпјҡвҖңиҝҷд»ҪиҚЈиӘүжҳҜеұһдәҺдёңжІҹй•Үзҡ„пјҢжӣҙеұһдәҺеёӮ委гҖҒеёӮж”ҝеәңпјҢд»ҘеҸҠдёәи„ұиҙ«ж”»еқҡдҪңеҮәеҠӘеҠӣзҡ„жүҖжңүеё®жү¶дәәгҖӮдёӢдёҖжӯҘпјҢжҲ‘е°Ҷ继з»ӯеҪ“еҘҪвҖҳеә—е°ҸдәҢвҖҷпјҢдёәе®һзҺ°д№Ўжқ‘жҢҜе…ҙдҪңеҮәеә”жңүиҙЎзҢ®гҖӮвҖқ

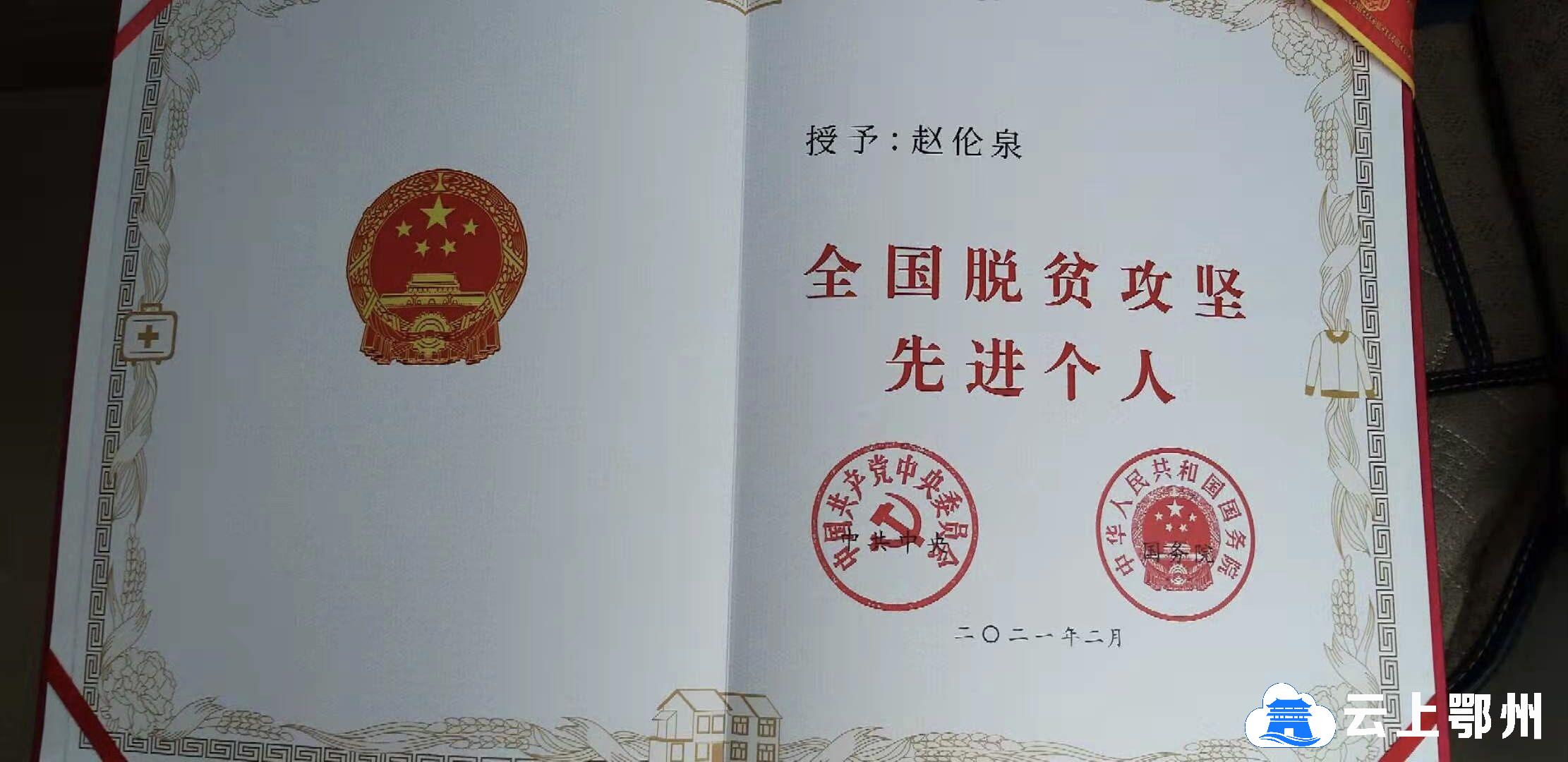

дёңжІҹй•Үжңүиҙ«еӣ°жҲ·980жҲ·2951дәәпјҢжҳҜжҲ‘еёӮиҙ«еӣ°еҸ‘з”ҹзҺҮиҫғй«ҳзҡ„д№Ўй•ҮпјҢ8дёӘжқ‘йҮҢжңү2дёӘиҙ«еӣ°жқ‘гҖӮиҝҷдёӘжӣҫз»Ҹиҙ«з©·иҗҪеҗҺзҡ„ең°еҢәдәҺ2019е№ҙеә•зҺҮе…Ҳе®һзҺ°е…Ёйқўи„ұиҙ«пјҢ并жҲҗдёәиҝңиҝ‘й—»еҗҚзҡ„е…ҡе»әзәўж——й•ҮгҖҒдә§дёҡе…ҙж—әй•ҮгҖҒз”ҹжҖҒзӨәиҢғй•ҮгҖҒж°‘з”ҹе№ёзҰҸй•ҮгҖӮеңЁ2жңҲ25ж—ҘеҸ¬ејҖзҡ„е…ЁеӣҪи„ұиҙ«ж”»еқҡжҖ»з»“иЎЁеҪ°еӨ§дјҡдёҠпјҢй•Үе…ҡ委д№Ұи®°иөөдјҰжіүиў«жҺҲдәҲвҖңе…ЁеӣҪи„ұиҙ«ж”»еқҡе…ҲиҝӣдёӘдәәвҖқиҚЈиӘүз§°еҸ·гҖӮ

еӨҜе®һеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫ жү“йҖҡжғ ж°‘еҠЁи„ү

вҖңжқ‘жқ‘йҖҡдәҶи·ҜпјҢиҮӘжқҘж°ҙз®ЎзҪ‘еҚҮзә§ж”№йҖ дәҶпјҢз”ЁдёҠж”ҫеҝғз”өдәҶпјҢе°ұиҝһжҷҜиүІд№ҹзҫҺдәҶдёҚе°‘пјҢеӨ§е®¶зҡ„ж—Ҙеӯҗи¶ҠиҝҮи¶ҠеҘҪпјҢиҝҷеӨҡдәҸдәҶиөөд№Ұи®°гҖӮвҖқжҸҗиө·жқ‘йҮҢзҡ„еҸҳеҢ–пјҢ41еІҒзҡ„еј еҝ—еӢҮдёҖдёӘеҠІе„ҝеҝөиөөдјҰжіүзҡ„еҘҪгҖӮ

2016е№ҙ6жңҲпјҢиөөдјҰжіүд»ҺеёӮ委еҠһе…¬е®ӨиҪ¬еІ—еҲ°дёңжІҹй•ҮпјҢдёҚд№…дҫҝеҲҮе®һдҪ“дјҡеҲ°иҜҘй•Үе…¬е…ұеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫзҡ„и–„ејұгҖӮвҖңд»ҘеүҚпјҢеҺ»й•ҮдёҠйӣҶеёӮеҫ—з©ҝиғ¶йһӢпјҢжқ‘ж№ҫеҫҲе°‘жңүи·ҜзҒҜпјҢеӨңжҷҡиө°и·ҜеҸӘиғҪж‘ёй»‘гҖӮвҖқиөөдјҰжіүиҜҙпјҢйӮЈж—¶д»–е°ұдёӢеҶіеҝғиҰҒиЎҘйҪҗд№Ўй•ҮеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫзҡ„зҹӯжқҝгҖӮ

дёәжҺЁиҝӣвҖңеӣӣеҘҪеҶңжқ‘и·ҜвҖқе»әи®ҫпјҢд»–еӨҡж–№зӯ№жҺӘиө„йҮ‘2000дҪҷдёҮе…ғпјҢеёҰйўҶе…Ёй•ҮжҸҗеүҚдёҖе№ҙе®ҢжҲҗ69.98е…¬йҮҢе»әи®ҫд»»еҠЎгҖӮеҰӮд»Ҡиө°иҝӣдёңжІҹй•ҮпјҢйҡҸеӨ„еҸҜи§Ғе®Ҫйҳ”зҡ„жҹҸжІ№и·ҜгҖҒж•ҙйҪҗзҡ„дәӨйҖҡж ҮзәҝгҖҒеҲ«е…·дёҖж јзҡ„жқ‘еә„ж–ҮеҢ–еўҷгҖҒеҙӯж–°зҡ„жқ‘зә§жҙ»еҠЁеңәжүҖгҖҒйқ“дёҪзҡ„и·Ҝиҫ№з»ҝеҢ–еёҰгҖҒдёҖжҺ’жҺ’жҢәз«Ӣзҡ„и·ҜзҒҜпјҢжқ‘жқ‘зҠ№еҰӮдёҖе№…е№…зҫҺдёҪйЈҺжҷҜз”»пјҢд»Өдәәеҝғж—·зҘһжҖЎгҖӮ

д»Ҡе№ҙжҳҘиҠӮпјҢдёңжІҹй•ҮеӨ§жЎҘжқ‘жў…иҠұеқһз»ҡдёҪзҡ„иҠұжө·еҗёеј•10дёҮдҪҷжёёе®ўеүҚжқҘжү“еҚЎгҖӮ

вҖңжқ‘зҫҺдәҶпјҢжёёе®ўд№ҹеӨҡдәҶпјҢз”ҹж„Ҹзү№еҲ«еҘҪгҖӮвҖқеӨ§жЎҘжқ‘еӯҷ家еҳҙж№ҫжқ‘ж°‘дҪ•еҸҢе–ңдәҺ2019е№ҙеӣһд№ЎеҒҡиө·еҶң家д№җпјҢеҘ№е‘ҠиҜүи®°иҖ…пјҢй«ҳеі°жңҹпјҢйӨҗйҰҶдёҖеӨ©жҺҘеҫ…160жЎҢе®ўдәәпјҢд»Һж—©дёҠ10зӮ№еҝҷеҲ°жҷҡдёҠ10зӮ№пјҢдёҖеӨ©иҗҘдёҡйўқиҫҫеҲ°3дёҮеӨҡе…ғгҖӮвҖңдәәе®һеңЁеӨӘеӨҡжҺҘеҫ…дёҚдёӢдәҶпјҢиөөд№Ұи®°иҝҳдјҡеё®еҝҷиҒ”зі»жқ‘йҮҢе…¶д»–еҶңжҲ·жҺҘеҫ…жёёе®ўгҖӮвҖқ

жӯЈеңЁдёәе®ўдәәдёҠиҸңзҡ„и„ұиҙ«жҲ·йғ‘еҶ¬иҠқ笑зқҖиҜҙпјҡвҖңзҺ°еңЁжқ‘йҮҢеҶң家д№җеҸ‘еұ•еҫ—еҘҪпјҢиөөд№Ұи®°е®үжҺ’жҲ‘们жқҘйӨҗйҰҶеҒҡе·ҘпјҢдёҖдёӘжңҲдёӢжқҘжңү2000е…ғзҡ„收е…Ҙе‘ўгҖӮвҖқ

зҫҺдёҪз»ҸжөҺеңЁжҝҖжҙ»пјҢзҫҺдёҪж•Ҳеә”еңЁйҮҠж”ҫгҖӮеңЁиөөдјҰжіүзҡ„еёҰйўҶдёӢпјҢдёңжІҹй•ҮеӨ§еҠӣжҢ–жҺҳзүҢеӯҗй”ЈгҖҒеҲәз»Јзӯүең°ж–№зү№иүІж–ҮеҢ–иө„жәҗпјҢжҠҠйЈҺжҷҜеҸҳжҲҗдә§дёҡпјҢе°ҶвҖңзҫҺдёҪвҖқиҪ¬еҢ–дёәз”ҹдә§еҠӣгҖӮд№ЎдәІд»¬зҡ„з”ҹжҙ»зҺҜеўғеҸҳеҘҪдәҶпјҢй’ұиўӢеӯҗд№ҹжёҗжёҗйј“дәҶиө·жқҘвҖҰвҖҰ

еҸ‘еұ•зү№иүІдә§дёҡ зӯ‘зүўи„ұиҙ«ж №еҹә

дҪңдёәзңҒзә§иҙ«еӣ°жқ‘д№ӢдёҖзҡ„дёңжІҹй•ҮеҲҳжІіжқ‘пјҢзҹӯзҹӯеҮ е№ҙж—¶й—ҙпјҢж•ҙжқ‘и„ұиҙ«еҮәеҲ—гҖӮеҺ»е№ҙпјҢиҜҘжқ‘йӣҶдҪ“з»ҸжөҺ收е…Ҙиҫҫ30дҪҷдёҮе…ғгҖӮ

еҲҳжІіжқ‘е…ҡж”ҜйғЁеүҜд№Ұи®°еҲҳз« ж–°д»Ӣз»ҚпјҢд»ҘеҫҖпјҢеҲҳжІіжқ‘йӣҶдҪ“з»ҸжөҺ收е…ҘеҚ•зәҜйқ еңҹең°з§ҹйҮ‘пјҢ收е…Ҙеҫ®и–„пјҢвҖңиөөд№Ұи®°дёҠд»»еҗҺпјҢжңүж®өж—¶й—ҙеҮ д№ҺеӨ©еӨ©еҫҖжқ‘йҮҢи·‘пјҢз»ҸиҝҮе…ЁйқўиҖғеҜҹи°ғз ”еҗҺпјҢдёҺжқ‘вҖҳдёӨ委вҖҷе•Ҷе®ҡиҰҒеӣ ең°еҲ¶е®ңеҸ‘еұ•дә§дёҡпјҢеёҰеҠЁжқ‘ж°‘иҮҙеҜҢгҖӮвҖқ

2017е№ҙпјҢеҲҳжІіжқ‘жөҒиҪ¬103дә©й—ІзҪ®еңҹең°пјҢд»ҘвҖңеҗҲдҪңзӨҫ+еҹәең°+еҶңжҲ·вҖқзҡ„жЁЎејҸеӨ§еҠӣеҸ‘еұ•и”¬иҸңдә§дёҡпјҢеёҰеҠЁиҙ«еӣ°жҲ·е°ұдёҡгҖӮ2019е№ҙ10жңҲпјҢеҲҳжІіжқ‘蔬иҸңеҹәең°еҲқ具规模пјҢ收е…ҘзӘҒз ҙ20дёҮе…ғгҖӮ

62еІҒзҡ„ж¶ӮдҪңзӨјжҳҜдёҖеҗҚе»әжЎЈз«ӢеҚЎиҙ«еӣ°жҲ·пјҢе„ҝеӯҗжӮЈжңүжҷәеҠӣж®Ӣз–ҫпјҢеҰ»еӯҗжӮЈжңүе°ҝжҜ’з—ҮпјҢ家дёӯз”ҹжҙ»еӣ°йҡҫгҖӮеӣ дёәж¶ӮдҪңзӨјдјҡеҹәжң¬зҡ„ж°ҙз”өз»ҙдҝ®пјҢеҲҳжІіжқ‘蔬иҸңеҹәең°е°ұиҒҳз”Ёд»–дёәжҠҖжңҜе·ҘпјҢдёҖдёӘжңҲ1500е…ғе·Ҙиө„гҖӮжӯӨеӨ–пјҢж¶ӮдҪңзӨјиҝҳжөҒиҪ¬дәҶжқ‘йҮҢй—ІзҪ®зҡ„50дә©иҚ’з”°з§ҚжӨҚж°ҙзЁ»пјҢеҸҲиҠұ8000е…ғд№°еӣһдёҖдёӘжңәиҖ•иҲ№пјҢеҲ©з”Ёз©әдҪҷж—¶й—ҙдёәе‘Ёиҫ№еҶңжҲ·иҖ•з”°гҖӮвҖңжүҖжңүзҡ„收е…Ҙз®—еңЁдёҖиө·пјҢжҲ‘дёҖе№ҙиғҪеҮҖжҢЈ3дёҮе…ғгҖӮвҖқж¶ӮдҪңзӨјз¬‘зқҖиҜҙгҖӮ

дёҺж¶ӮдҪңзӨјдёҖж ·еңЁеҹәең°еҠЎе·Ҙзҡ„иҝҳжңү10дҪҷдәәпјҢй’ҹжӯЈе–ңгҖҒй’ҹиЎҘе–ңгҖҒй’ҹеҸҢе–ңдёүе…„ејҹзҲ¶жҜҚеҺ»дё–пјҢ并жӮЈжңүжҷәеҠӣж®Ӣз–ҫпјҢе…„ејҹдёүдәәеңЁеҹәең°жү“йӣ¶е·ҘпјҢжҜҸе№ҙжңү1дёҮдҪҷе…ғзҡ„收е…ҘгҖӮ

жҳ”ж—ҘвҖңжҠӣиҚ’ең°вҖқпјҢд»Ҡж—ҘвҖңиҮҙеҜҢз”°вҖқгҖӮеңЁдёңжІҹпјҢеҲҳжІіжқ‘еҸӘжҳҜдә§дёҡеҸ‘еұ•еёҰеҠЁи„ұиҙ«ж”»еқҡзҡ„дёҖдёӘзј©еҪұгҖӮ

вҖңеҚғйҒ“зҗҶдёҮйҒ“зҗҶпјҢеҸ‘еұ•жүҚжҳҜзЎ¬йҒ“зҗҶгҖӮиҝҮеҺ»дёңжІҹй•Үзҡ„з»ҸжөҺеҹәзЎҖжҜ”иҫғи–„ејұгҖӮиҝҷдәӣе№ҙпјҢжҲ‘们дҫқжүҳеұұж°ҙиө„жәҗеӨ§еҠӣеҸ‘еұ•з”ҹжҖҒеҶңдёҡе’Ңд№Ўжқ‘дј‘й—Іж—…жёёпјҢжҠҠеҜ»жүҫдёҖжү№йҖӮеҗҲжқ‘зә§й•ҝжңҹеҸ‘еұ•гҖҒжқ‘ж°‘жҢҒз»ӯ收зӣҠзҡ„дә§дёҡеҪ“дҪңеӨҙзӯүеӨ§дәӢжқҘжҠ“гҖӮвҖқиөөдјҰжіүиҜҙйҒ“гҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢдёңжІҹй•Үе·Із»Ҹд»ҺиҝҮеҺ»дј з»ҹеҚ•дёҖзҡ„дә§дёҡз»“жһ„еҗ‘з»ҸжөҺй«ҳж•Ҳдә§дёҡиҝҲиҝӣпјҢеӨҸй»‘и‘Ўиҗ„гҖҒзәўеҝғзҒ«йҫҷжһңгҖҒз»ҝе®қзҹіжўЁгҖҒиЈ•жҷҜиҚҜжқҗзӯүзү№иүІеҶңдә§е“Ғе“ҒзүҢжӯЈйҖҗжӯҘзҷ»дёҠеҶңдә§е“ҒеҚҡи§Ҳдјҡеұ•еҸ°пјҢе…Ёй•Ү27дёӘдә§дёҡеҹәең°еҫ—еҲ°зЁіжӯҘеҸ‘еұ•пјҢ并е…ҲеҗҺеёҰеҠЁ1320еҗҚеҶңжҲ·е°ұиҝ‘е°ұдёҡпјҢе…Ёй•Үжқ‘зә§йӣҶдҪ“з»ҸжөҺ收е…Ҙе№ҙеқҮеўһй•ҝиҫҫеҲ°36%гҖӮ

еҲӣж–°еҹәеұӮжІ»зҗҶ жңҚеҠЎзҷҫ姓民з”ҹ

вҖңжІЎжңүдёҖдёӘд№Ўй•Үе…ҡ委д№Ұи®°зҡ„жһ¶еӯҗпјҢеҫҲжңүвҖҳеә—е°ҸдәҢвҖҷзҡ„ж ·еӯҗгҖӮвҖқиҢ…ең»жқ‘е…ҡж”ҜйғЁд№Ұи®°еј ж–ҮжқғеҰӮжҳҜиҜ„д»·иөөдјҰжіүгҖӮ

дёҖж¬Ўиө°и®ҝдёӯпјҢиөөдјҰжіүдәҶи§ЈеҲ°пјҢжңүзҫӨдј—еӣ е№ҙиҝҲеӨ–еҮәе°ұеҢ»дёҚж–№дҫҝпјҢ他马дёҠиҒ”зі»иҪҰиҫҶйҖҒиҖҒдәәе°ұеҢ»гҖӮеӣһеҲ°й•ҮдёҠпјҢд»–иҢ¶йҘӯдёҚжҖқпјҢжғізқҖеҰӮдҪ•зі»з»ҹжҖ§ең°и§ЈеҶіиҝҷзұ»й—®йўҳгҖӮвҖңеҹәеұӮе…ҡз»„з»ҮжҳҜи„ұиҙ«ж”»еқҡзҡ„йўҶеҜјж ёеҝғе’ҢдёҖзәҝжҢҮжҢҘйғЁпјҢжҠҠжқ‘е…ҡз»„з»Үе»әжҲҗж”»еқҡжҲҳж–—е Ўеһ’еҚҒеҲҶе…ій”®гҖӮвҖқеңЁвҖңдёҚеҝҳеҲқеҝғгҖҒзүўи®°дҪҝе‘ҪвҖқдё»йўҳж•ҷиӮІдёӯпјҢиөөдјҰжіүеқҡе®ҡдәҶзӢ жҠ“еҹәеұӮз»„з»Үе»әи®ҫгҖҒжҺЁеҠЁе…ұе»әе…ұжІ»зҡ„еҶіеҝғгҖӮ

е…ЁйқўжҺЁиЎҢвҖңе…ҡе°Ҹз»„+зҗҶдәӢдјҡ+зҪ‘ж је‘ҳ+XвҖқжЁЎејҸпјҢиҜ•зӮ№ејҖеұ•вҖңеҚҒжҲ·иҒ”йҳІвҖқвҖңйӮ»йҮҢдә’еҠ©вҖқзҫӨйҳІз»„з»Үе’ҢжңәеҲ¶е»әи®ҫпјҢеј•еҜјеҗ„жқ‘жҲҗз«Ӣд№ЎиҙӨзҗҶдәӢдјҡгҖҒдә§дёҡеё®жү¶еҝ—ж„ҝжңҚеҠЎйҳҹпјҢеҲ¶е®ҡжқ‘规民зәҰгҖҒйҒ“еҫ·иҜ„и®®дјҡгҖҒзәўзҷҪзҗҶдәӢдјҡгҖҒжқ‘ж°‘и®®дәӢдјҡе’ҢзҰҒжҜ’зҰҒиөҢдјҡзҡ„вҖңдёҖзәҰеӣӣдјҡвҖқеҲ¶еәҰпјҢйҖҡиҝҮе»әжңәеҲ¶гҖҒе»әеҲ¶еәҰпјҢе……еҲҶеҸ‘жҢҘеҲҳжӣҙз”ҹгҖҒеҲҳдҝҠгҖҒеҲҳйқ’жқҫзӯүд№ЎиҙӨиғҪдәәеңЁзҺҜеўғж•ҙжІ»гҖҒд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺгҖҒдә§дёҡеҸ‘еұ•зӯүж–№йқўзҡ„зӨәиҢғеёҰеҠЁдҪңз”ЁвҖҰвҖҰдёҖжӢӣжӢӣжңүж•Ҳзҡ„жІ»зҗҶжҺӘж–ҪеңЁдёңжІҹй•ҮиҗҪең°з”ҹж №гҖӮ

30еӨҡеІҒзҡ„дҪҷе·§жҳҜиҢ…ең»жқ‘дёҖеҗҚеҠіеҠЁдҝқйҡңе‘ҳгҖӮд»Һдёәжқ‘ж°‘и§ЈеҶідёҖ件йҡҫдәӢеҲ°зҺ°еңЁжҲҗзҷҫдёҠеҚғ件дәӢпјҢдҪҷе·§жҲҗз«Ӣзҡ„еҝ—ж„ҝжңҚеҠЎе·ҘдҪңе®ӨжҲҗдёәжҲ‘еёӮдёҖеј е“Қдә®зҡ„дҫҝж°‘вҖңеҗҚзүҮвҖқгҖӮ

вҖңе·ҘдҪңе®ӨеҪұе“ҚеҠӣиғҪжңүиҝҷд№ҲеӨ§иҝҳеҫ—ж„ҹи°ўиөөд№Ұи®°гҖӮвҖқдҪҷе·§иЎЁзӨәпјҢиөөдјҰжіүжӣҫеӨҡж¬Ўйј“еҠұеҘ№иҰҒжңҖеӨ§зЁӢеәҰеҸ‘жҢҘе·ҘдҪңе®Өзҡ„дҫҝж°‘дҪңз”ЁгҖӮ2019е№ҙ8жңҲпјҢеңЁй•Үе…ҡ委зҡ„зүөеӨҙдёӢпјҢвҖңдҪҷе·§е·ҘдҪңе®ӨвҖқж”№еҗҚдёәвҖңе·§е·§е·ҘдҪңе®ӨвҖқпјҢд»ҺиҢ…ең»жқ‘иө°еҗ‘е…Ёй•ҮпјҢиҰҶзӣ–дёңжІҹй•Ү8дёӘжқ‘ж№ҫпјҢеҝ—ж„ҝиҖ…иҫҫ100дәәпјҢзқҖеҠӣеј•еҜјзҫӨдј—е…ұе»әе…ұжІ»е…ұдә«гҖӮ

вҖңдёҖеЈ°вҖҳжӮЁеҘҪвҖҷй—®еҖҷгҖҒдёҖеј з¬‘и„ёзӣёиҝҺгҖҒдёҖжҠҠжӨ…еӯҗи®©еә§гҖҒдёҖжқҜзғӯиҢ¶жҡ–еҝғгҖҒдёҖи…”зғӯжғ…еҠһдәӢгҖҒдёҖеҸҘеҘҪиҜқйҖҒиЎҢвҖ”вҖ”иҝҷжҳҜиөөд№Ұи®°еҜ№жҲ‘们й•ҮгҖҒжқ‘е…ҡе‘ҳе№ІйғЁзҡ„иҰҒжұӮгҖӮвҖқдёңжІҹй•Үжү¶иҙ«еҠһдё»д»»еј е»әеҶӣиҜҙпјҢд»–е’ҢиөөдјҰжіүеӨ„дәӢиҝҷдәӣе№ҙпјҢжңӘжӣҫи§Ғе…¶еҜ№зҫӨдј—жҖҘзңјпјҢиҝҳеҚҒеҲҶе–„дәҺз”ЁзҫӨдј—ж–№жі•е’ҢиҜӯиЁҖи§ЈеҶізҫӨдј—й—®йўҳпјҢеёёжңүжқ‘ж°‘ж°”еҶІеҶІиҖҢжқҘпјҢ笑йҖҗйўңејҖиҖҢеҪ’гҖӮ

жҳҹйңңиҚҸиӢ’пјҢеҫҒзЁӢеҰӮжӯҢгҖӮиҝ‘5е№ҙжқҘпјҢиөөдјҰжіүж·ұе…Ҙе…Ёй•Ү8дёӘиЎҢж”ҝжқ‘73дёӘиҮӘ然ж№ҫпјҢиө°йҒҚдәҶе…Ёй•ҮжҜҸдёҖжҲ·иҙ«еӣ°жҲ·пјҢдёҖжҲ·дёҖжҲ·жүҫеҺҹеӣ гҖҒжғіеҜ№зӯ–пјҢи§ЈеҶіиҙ«еӣ°жҲ·е®һйҷ…й—®йўҳ315дёӘпјҢеҸ‘жҢҘзӨәиҢғеёҰеӨҙдҪңз”ЁпјҢжҺЁеҠЁи„ұиҙ«ж”»еқҡеңЁеҹәеұӮиҗҪең°иҗҪе®һгҖӮеҰӮд»Ҡзҡ„дёңжІҹй•ҮпјҢз»ҝиүІдә§дёҡз”ҹжңә蓬еӢғгҖҒд№Ўжқ‘ж—…жёёдёІзӮ№иҝһзәҝгҖҒж°‘з”ҹзҰҸзҘүе№ёзҰҸе®үеә·гҖҒеҹәеұӮжІ»зҗҶе№ізЁіжңүеәҸгҖҒз»ҸжөҺзӨҫдјҡеҸ‘еұ•жҸҗйҖҹгҖӮ

й„Ӯе·һеёӮиһҚеӘ’дҪ“дёӯеҝғи®°иҖ…пјҡеҗ•жҷҙ